La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) publie aujourd’hui le 34e rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie.

27 juin 2024

Téléchargements

Mis à jour le 27 juin 2024

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) publie aujourd’hui son 34e rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie.

Face à la montée des périls, elle appelle à un sursaut collectif et demande au gouvernement de se mobiliser pour lutter contre le racisme sous toutes ses formes, suivant une approche universaliste.

Les actes racistes sont en très forte augmentation

+ 32 % en 2023 : les actes racistes ont connu une hausse très importante en 2023 (Données du ministère de l’Intérieur – SSMSI), en particulier les actes à caractère antisémite qui explosent : + 284 % (Données du ministère de l’Intérieur – DNRT).

L’année a été impactée par les réactions à l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre et aux opérations militaires d’Israël qui ont suivi. Mais elle a été aussi marquée par la polarisation des débats relatifs au projet de loi Asile et Immigration, les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel tué par un tir policier, l’attentat djihadiste contre le professeur Dominique Bernard à Arras, les violences qui ont suivi la mort de Thomas à Crépol, etc.

La tolérance recule

Au niveau global

Pour la seconde année consécutive, l’indice de tolérance (ILT) recule : - 3 points entre novembre 2022 et novembre 2023. Il s’établit à 62 sur 100 (100 étant l’indice maximal de tolérance). Il était à 66 en 2021.

Toutefois, en se situant à 62, l’ILT reste à un niveau relativement élevé au regard de son évolution au cours des trois dernières décennies.

Minorité par minorité

La tolérance recule à l’égard de toutes les minorités, mais la plus forte baisse concerne les Juifs (68 sur 100, contre 72 sur 100 l’année précédente).

La hiérarchie de l’acceptation perdure dans le temps : les groupes les mieux acceptés étant les Noirs et les Juifs, suivis des Maghrébins, puis des Musulmans. Et les groupes les plus rejetés étant les Roms et les Gens du voyage.

La faible mobilisation du Gouvernement

79 % des personnes interrogées estiment qu’« une lutte vigoureuse contre l’antisémitisme est nécessaire en France. ».

« Il est regrettable que le Gouvernement n’ait pas la même préoccupation, déplore Jean-Marie Burguburu, président de la CNCDH. Il s’est montré trop attentiste alors que les actes antisémites explosaient dans le pays à la suite du 7 octobre. Il aurait dû mobiliser tout de suite l’appareil de l’Etat, en accélérant la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations adopté par Elisabeth Borne début 2023. »

Ce n’est qu’en mars 2024 que le Comité de suivi du Plan s’est réuni et malgré les demandes de la CNCDH, évaluateur officiel de la mise en œuvre du Plan, aucun état d’avancement des mesures n’a été communiqué.

Ce désengagement se manifeste encore dans l’attitude du Gouvernement qui, de manière inédite depuis 34 ans, ne s’est pas conformé à la prescription de la loi de 1990 qui prévoit la remise officielle au Premier ministre du rapport annuel de la CNCDH. Tous les autres gouvernements avaient saisi cette opportunité pour échanger avec l’institution sur les moyens de lutter plus efficacement contre le racisme sous toutes ses formes.

Lutter contre l’impunité, une priorité absolue

La CNCDH dénonce les propos stigmatisants et discriminatoires de certains responsables politiques, largement relayés par des media d’opinion. La CNCDH a largement documenté les effets de ces propos sur la banalisation de l’expression de la haine dans le reste de la société, alimentant le rejet de l’Autre, la discrimination et la violence.

« La lutte contre le racisme ne peut s’inscrire que dans le cadre universaliste des droits humains. Non seulement ce cadre est celui inscrit dans notre Constitution, mais il est surtout celui qui garantit l’efficacité des politiques publiques. » rappelle Jean-Marie Burguburu, président de la CNCDH.

Selon les enquêtes de victimation de l’INSEE, 1 million de personnes estiment avoir subi au cours de l’année au moins une atteinte raciste.

Pourtant le ministère de la Justice enregistre seulement 1 600 condamnations annuelles pour des infractions à caractère raciste.

Les chiffres du ministère de la Justice se révèlent ainsi particulièrement inquiétants. En 2022, 55% des affaires à caractère raciste étaient classées sans suite, soit bien plus que dans le contentieux général. On note aussi un recul de 17% du nombre d’affaires à caractère raciste orientées par les parquets, et un recul de 16% du nombre de personnes mises en cause pour des infractions à caractère raciste.

Le faible nombre des condamnations nourrit le sentiment d’impunité des auteurs, la défiance des minorités vis-à-vis des institutions comme leur sentiment d’insécurité.

La CNCDH appelle le gouvernement à faire de la lutte contre l’impunité une priorité absolue.

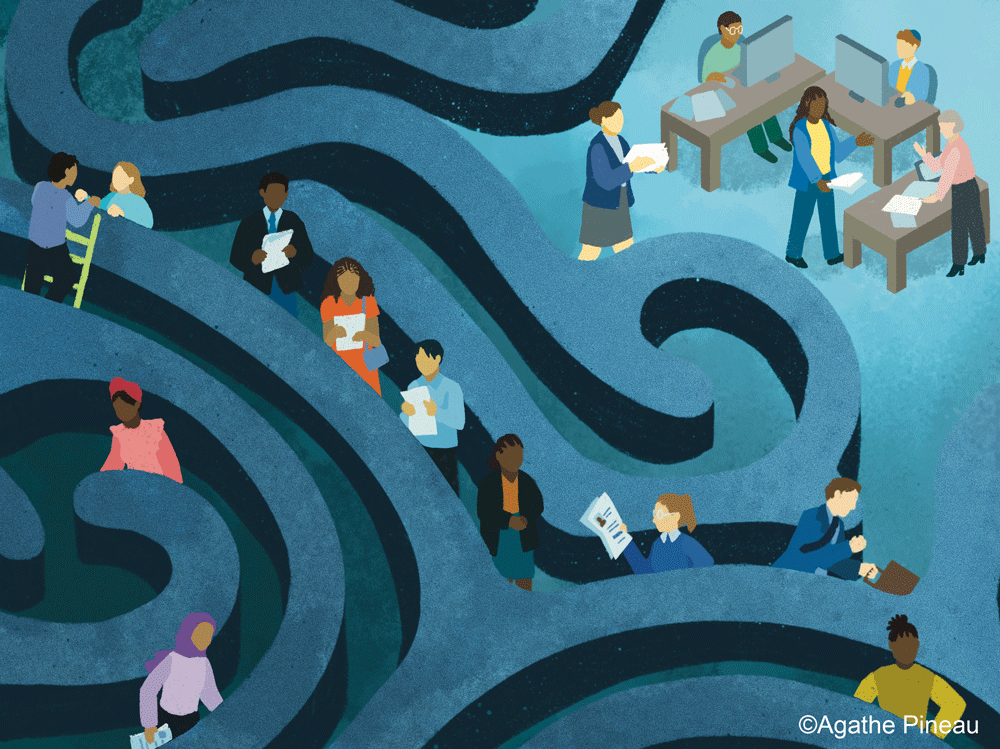

Focus sur le racisme dans le monde du travail

Si la discrimination en raison de l’origine réelle ou supposée est théoriquement sanctionnée par la loi, dans les faits, le phénomène discriminatoire demeure largement répandu. Les personnes issues de l’immigration sont victimes de préjugés et font face à une discrimination à l’embauche, dans leurs missions, comme dans leur évolution de carrière.

La CNCDH appelle le gouvernement à se mobiliser pour mettre en œuvre les mesures prévues dans le plan national d’action. Elle lui recommande d’aller au-delà et de déployer une action dans des secteurs où les discriminations sont massives, comme le BTP ou les services à la personne.

La CNCDH alerte enfin sur deux tendances qui peuvent contribuer à alimenter la discrimination : l’utilisation croissante des logiciels d’intelligence artificielle dans la sélection des candidatures et l’« ubérisation » du travail.

27 juin 2024